Ogni ripresa comporta un nuovo inizio, nuove sfide e nuovi obiettivi.

Gli adolescenti sembrano essere meno competenti rispetto agli adulti in alcuni aspetti come la ricerca di informazioni, la valutazione, la definizione di obiettivi adattivi, il pensiero a medio e lungo termine.

Ricominciare una serie di attività comporta l’attivazione di un processo attraverso il quale gli adolescenti determinano cosa vogliono essere e cosa vogliono fare, quindi stabiliscono gli obiettivi che vogliono raggiungere e, di conseguenza, scelgono i percorsi da seguire. come risolvere i loro problemi.

Il processo decisionale è anche un modo per dimostrare il livello di autostima e apprezzamento per sé stessi, osando perseguire ciò che meritano per l’impegno profuso in un progetto, assumendosi la responsabilità del proprio futuro.

Tra le cause che rendono difficile decidere sulle questioni sopra menzionate, le principali tendono ad essere l’importanza delle decisioni e le conseguenze che hanno.

Inoltre, poiché in questa età il rapporto con i coetanei acquista grande rilevanza, anche l’opinione che questi hanno sarà un dato che interviene nelle scelte che sono chiamati a fare.

Per affrontare al meglio le nuove sfide, l’adolescente ha bisogno di autoefficacia.

Bandura (1997) ha introdotto il concetto di autoefficacia per definire la fiducia nelle capacità personali di eseguire un compito con esito positivo attraverso l’espressione di abilità.

L’autoefficacia è definita come l’insieme delle convinzioni che le persone hanno circa la loro efficacia personale di organizzare e dirigere le loro abilità e risorse per mettere in atto un’azione che li condurrà alla conseguenza desiderata (Bandura, 1997).

Gli adolescenti elaborano, valutano, integrano informazioni inerenti alle loro capacità provenienti da diverse fonti ed agiscono di conseguenza, evitando situazioni che ritengono superiori alle loro forze e si impegnano, invece, con sicurezza in attività giudicate alla propria portata.

L’autoefficacia è un’abilità psicologica “speciale”, avente delle caratteristiche fondanti che sono illustrate di seguito.

-Specifica: per esempio, un adolescente può essere molto sicuro della propria capacità di assolvere i compiti scolastici, però essere poco abile nella gestione delle relazioni sociali.

L’autoefficacia è definibile quindi come “la convinzione di sapere di saper fare”.

Pertanto, a differenza dell’autostima, che è un giudizio di valore che la persona si attribuisce, il senso di efficacia è un giudizio sulle proprie capacità.

-Instabile nel tempo: credere di avere un buon dominio di una abilità specifica, sia essa sportiva o accademica, non conferisce la certezza che questa rimanga costante nel tempo.

Tutto cambia, e le abilità che si possiedono (o si crede di possedere) hanno bisogno di essere costantemente curate, perfezionate e messe alla prova in diversi contesti.

Ottenere buoni voti in matematica non implica che da adulti la si insegnerà, così come fare sempre canestro al campetto non presuppone il fatto di andare a giocare in NBA.

Nulla è impossibile, ma senza impegno e sforzo ogni cosa è difficile da raggiungere.

-È contagiosa: gli adolescenti hanno bisogno di fiducia in sé stessi per raggiungere i risultati prefissati, ma è convinzione comune che hanno bisogno di riuscire per svilupparla.

È frequente che, durante il percorso di crescita, un adolescente possa mettere in dubbio le proprie capacità, ed entrare in un circolo vizioso che lo porti a ottenere insuccessi, nello sport e nella vita di tutti i giorni.

Allo stesso modo, il sentirsi capace nello sport, andare bene a scuola e ottenere prove tangibili delle proprie capacità grazie al raggiungimento degli obiettivi, può portare lo stesso adolescente a esercitare un effetto “fiducia” anche in altri ambiti significativi della propria vita.

-È influenzata dai risultati a breve termine: una sconfitta non abbatte un ragazzo sicuro delle proprie capacità, perché sa che l’errore è una necessità del processo di crescita.

La consapevolezza del proprio valore è la chiave dell’autoefficacia: questo non significa possedere la convinzione di vincere sempre e non sbagliare mai, ma che grazie all’impegno, agli obiettivi e al lavoro quotidiano si possono correggere gli errori e migliorare.

Sentirsi competenti procura piacere e spinge l’atleta a migliorare le abilità già possedute, e per raggiungere un effettivo miglioramento è necessario definire gli obiettivi e analizzare gli aspetti di difficoltà.

Questo processo porta ad ammettere di avere dei difetti, degli aspetti da potenziare e consente di concedersi la possibilità di commettere errori, pur sentendosi forti e sicuri di sé.

Bandura (1997) attribuisce all’autoefficacia un ruolo importante nella regolazione dei processi cognitivi: quando un soggetto si trova ad affrontare una situazione complessa dove è necessario prendere una decisione, risulta fondamentale un’efficace elaborazione di informazioni multidimensionali, che spesso contengono ambiguità e incertezze.

Le conoscenze frutto delle esperienze precedenti vanno valutate e integrate con gli elementi a disposizione per formulare un modello comportamentale che porti alla soluzione adeguata.

Per rimanere orientati sul compito anche di fronte alla paura di sbagliare, il senso di efficacia deve essere forte e ben strutturato.

L’autoefficacia, quindi, si alimenta e può influenzare radicalmente l’utilizzo delle abilità psicologiche necessarie alla prestazione, quali motivazione e controllo emotivo.

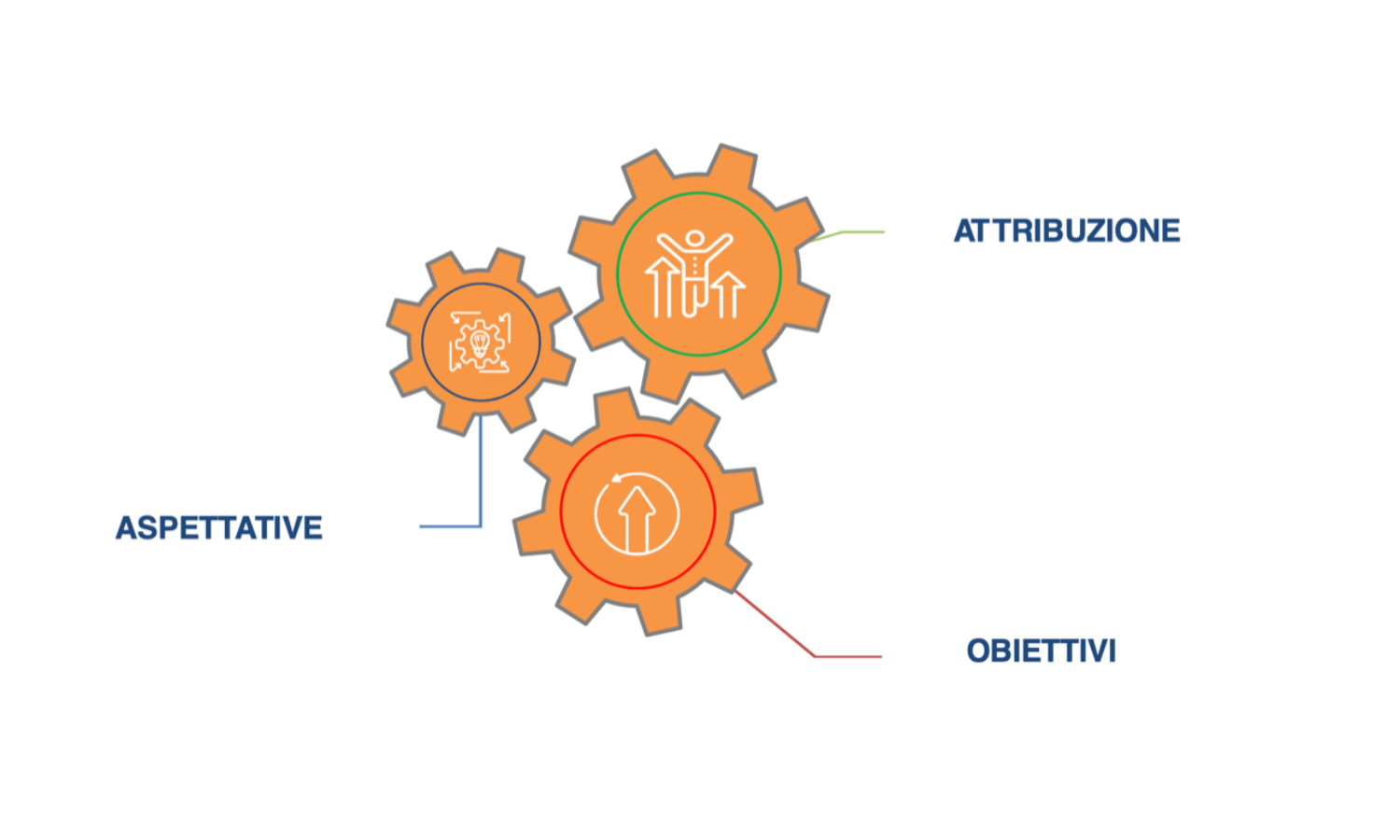

Infatti, l’autoefficacia può favorire o inibire le tre fonti cognitive motivazionali: l’attribuzione causale, le aspettative del risultato e gli obiettivi rappresentati cognitivamente.

-Attribuzione

Le convinzioni di autoefficacia influenzano l’attribuzione causale, ovvero l’identificazione della causa della prestazione come interna o esterna.

L’allenamento dell’autoefficacia preparazione mentale deve partire dalle caratteristiche della persona e consente di mettere a fuoco le sue qualità specifiche e di facilitare l’autoconsapevolezza, il processo mentale che ci permette di essere consapevoli di essere consapevoli, e conferisce alle persone una straordinaria capacità di interpretare il mondo e di rispondere con ponderatezza alle sue novità e incertezze (Bueno i Torrens, 2022).

-Aspettative

Le aspettative di efficacia non solo condizionano la scelta di affrontare o meno una certa situazione, ma, una volta iniziata l’attività, determinano la qualità di sforzo profuso e la persistenza nell’impegno anche di fronte a difficoltà o esperienze negative.

Maggiore è la convinzione di poter agire con successo, maggiori sono impegno e costanza nel tentare di realizzare il compito richiesto (Bandura, 1997).

In generale, per quanto riguarda compiti conosciuti, è comunque presente una relazione positiva fra autoefficacia e competenza posseduta, poiché le prestazioni precedenti sono il principale riferimento per la costruzione di questa convinzione di sicurezza.

Inoltre, le aspettative possono essere generate da chi vive quotidianamente al fianco dell’adolescente, vale a dire genitori, insegnanti, allenatori, compagni di scuola e amici.

-Obiettivi

Prefiggersi degli obiettivi significa attivarsi per la realizzazione di propositi specifici e concreti.

Un obiettivo ha un contenuto, perché tende verso qualcosa, e può essere fissato a breve, medio, lungo termine, a seconda del percorso di cui necessita.

In questo modo, la persona mobilita le sue energie per raggiungere lo scopo prefissato, definito secondo i criteri di “realistico e raggiungibile”.

In conclusione, la fiducia nelle proprie capacità è subordinata al costrutto psicologico definito da Bandura (1997) “Autoefficacia”, una delle abilità psicologiche degli adolescenti che è possibile allenare e migliorare sensibilmente.

BIBLIOGRAFIA

Bandura, A. (1997). L’autoefficacia: teorie e applicazioni. Trento: Erikson.

Bueno i Torrens, D. (2022). El cerebro del adolescente. Descubre cómo funciona para entenderlos y acompañarlos. Barcelona: Grijalbo Mondadori.